Мой опыт встреч с крупными дикими животными в лесу говорит о том, что вы не будете внимательно рассматривать зверя! Кроме того, что вам будет не досуг (поверьте на слово), этого делать еще и просто нельзя! Так как, внимательный взгляд в глаза хищника, может быть принят, как вызов на бой.

Исходя из этого, я бы рекомендовал для начала следовать технике безопасности при встрече с медведем! Если в процессе вы, все же, поняли, что перед вами не медведь, то настоящая статья поможет подготовиться к тому, что может произойти с вами далее.

В заголовке несколько названий — снежный человек, йети, шурале, леший. Они принадлежат разным народам. В зависимости от местности (и названия существа, соответственно), меняется описание размеров и некоторых особенностей, но есть и общие черты.

Общие меры безопасности (включая медвежие) выглядят так:

1. Предупреждение столкновения

1.1. Не ходить по звериным тропам и не ставить на них лагерей и палаток.

1.2. Еду не держать в лагере, особенно пахучую.

1.3. Мужская моча на подступах к лагерю отпугивает зверей.

1.4. Девушкам не ходить в лес без мужчин (все описанные существа воруют женщин, см. ниже)

2. Столкнулись

2.1. Не убегать и не кричать — нельзя выглядеть, как жертва

2.2. Увеличьте свой размер — поднимите над головой рюкзак или камень. Кто больше, тот круче. Да и резкое увеличение размера пугает.

2.3. Расходитесь медленно в разные стороны, держа друг друга в поле зрения. Но, не смотрите в глаза зверя.

2.4. В крайнем случае, применяйте фальшфейер или сигналы охотника или свисток или луч фонаря в морду зверя. Можно делать выстрелы из ружья или травматического пистолета, при наличии. Но! Нельзя стрелять в направлении зверя.

При использовании фонаря в морду и фальшфейера, надо учитывать то, что зверь уходит не сразу. Сначала он просто может находиться в шоке и только потом ретируется. Такое поведение описывают очевидцы столкновений с хищниками.

3. На вас напали.

3.1. То, что не движется, то не интересно — не двигайтесь и ждите, когда от вас отстанут!

А больше вариантов и нет! Нет рассказов очевидцев. Слышал истории про людей, которых забирал леший — они потом становились нелюдимыми и стремились снова уйти в лес. Подробностей похищения они не рассказывали.

Теперь про особенности.

I. Снежный человек, йети.

Крупное животное, покрытое шерстью. Макушка головы в виде конуса. Морда темная.

По рассказам очевидцев, обладает способностью одурманивать человека. Читал про то, что люди после встречи с йети шли как в тумане и ничего не соображали. Рассказывают про сильные головные боли во время и после встречи.

Животное, якобы, будет внушать смертельный страх, чтобы избежать столкновения. Так что, если вы внезапно почувствовали смертельный страх — не лезть дальше, постойте на месте и подождите, пока не схлынет.

В Киргизии я слышал рассказы о таком виде. Говорят, что такое существо живет в местных горах. Еще говорят, что оно доброе, если на него не нападать. Но, может утащить с собой женщину. Особенно, если ее не охраняет мужчина. Почему именно женщину? Якобы у них с женским полом сложно — самок гораздо меньше, чем самцов.

Судя по рассказам, вести себя надо так, как будто имеем дело с очень разумным медведем.

II. Леший.

Про этот вид слышал много в Воронежской области. Живет в лесу. Может притворяться корягой.

По описаниям, это сухой старик или старуха. Выглядят как люди, но обросшие. Бывают даже дети лешата. Говорят, что все они могут приходить к людям и даже общаться. Но, они не умеют разговаривать на нашем языке. Слышал, что они кричат протяжно, как чайки, когда общаются друг с другом.

Лешие могут внушать дикий страх, это роднит их с йети. Еще они могут наводить морок, что тоже роднит их со свойствами снежного человека. Суть явления в том, что человек может бесконечно плутать по лесу и не сможет выбраться, пока леший его не отпустит.

Есть поверье, что если на вас наслали морок и вы заблудились, то можно его снять — надо вывернуть всю одежду наизнанку, обувь одеть левую направо, правую налево. После этого вы преодолеете чары и выйдете на дорогу.

Леший может наказать за: а) чрезмерную рубку леса, сверх реальных нужд б) если вы никак не можете срубить дерево, то потеряв топор, то еще чего то — оставьте эту затею, это вам мешает леший в) мусор в лесу г) убийство животных без нужды.

Не нарушайте лешачих правил и не попадете в немилость!

Будет добрым тоном, придя в лес, поздороваться и сказать, зачем пришли, а уходя поблагодарить за добычу/отдых/фотографии.

Тем, кто к лесу добр, леший помогает. Он может заморочить и навести на ягоды и грибы или вывести на правильную тропу.

Боится воды! Можно легко от него уйти, переплыв реку.

Поверье — если вас послали к лешему, нельзя идти в лес! Леший заберет.

Забирают лешие не только женщин. Забрать могут любого, но без принуждения. Говорят, что заблудившиеся в лесу люди сами приходят к лешим и у них остаются жить. Есть поверье, что самостоятельно они забирают только детей, которым плохо живется в семье.

Еще, есть байки о том, что леший может попросить у человека помощи. Это может быть просьба поделиться едой или просьба о врачебной помощи. Не стоит отказывать. В долгу они не останутся.

III. Шурале

Зверь известен у татар и башкир. Похож на лешего, но есть визуальная отличительная особенность — рог на лбу.

Есть интересное свойство — может защекотать человека до смерти! Еще он отбивает лошадей от табуна и катается на них, иногда до смерти лошади. Шурале даже ловили, якобы, намазывая спину лошади смолой.

Тоже, как и леший, боится воды.

Мне кажется, что леший и шурале это два названия для одних и тех же существ! Поэтому, я могу дать те же рекомендации, что и при столкновении с лешим — соблюдайте лешачие правила.

IV. Черный альпинист и белый спелеолог

Рассказы про них, поразительно напоминают леших!! Какая же техника безопасности при встрече с ними? Соблюдать лешачие правила с поправкой на местность.

Веди себя хорошо — не вреди понапрасну, не ломай натеки в пещерах, не уноси из пещеры с собой ничего, что образовалось в ней, не пиши надписи на скалах. Не оставляй мусор и еду.

Тем, кто ведет себя хорошо, они помогают.

Как-нибудь у костра, я расскажу пару реальных историй про эти явления. Напомните.

Автор карикатуры: Шилов Вячеслав, источник — http://www.anekdot.ru/id/622600/

Первоисточник: http://valzeremeev.livejournal.com/81132.html

Нижнетагильский театр драмы имени Д. Мамина-Сибиряка — один из четырёх театров города, самый большой, красивый и старейший театр Нижнего Тагила.

Нижнетагильский театр драмы имени Д. Мамина-Сибиряка — один из четырёх театров города, самый большой, красивый и старейший театр Нижнего Тагила.

Автор проекта театрального здания — архитектор Тарасенко, построен был в 50-е годы ХХ века, его отделка уральским гранитом, белым, серым и красным мрамором великолепна. Настоящим украшением зрительного зала все эти годы остаются люстра в 300 ламп и расписной потолок. На нем по кругу изображены картины «счастливой сталинской жизни»: сцены выступлений Уральского народного хора, из балета «Лебединое озеро», опер «Садко», «Отелло». Но «счастливая сталинская эпоха» зиждется на рабском труде заключенных.

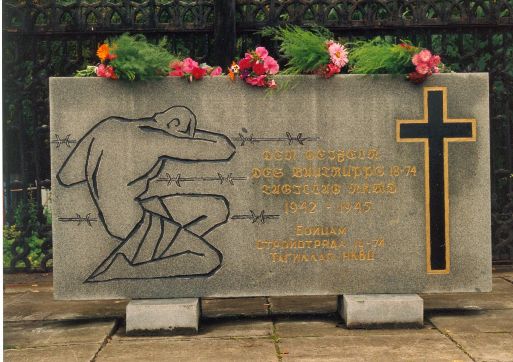

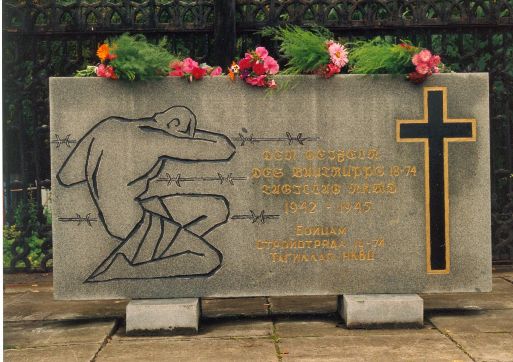

Вот и с строительстве театра принимали участие заключенные Тагиллага. В марте 2005 года во время ремонтных работ на одном из перекрытий было обнаружено послание, датированное 15 марта 1954, строителей потомкам — металлическая плакетка с текстом:

«Эта надпись замурована 15 марта 1954 года не под гром оркестров и шум толпы, но она расскажет потомству, что этот театр построен не силами комсомольских бригад, как об этом будут утверждать летописи, а создан на крови и костях заключенных — рабов ХХ столетия. Привет! грядущему поколению, и пусть ваша жизнь и ваша эпоха не знает рабства и унижения человека человеком.

С приветом заключенные И. Л. Кожин, Р. Г. Шарипов, Ю. Н. Нигматулин.

15. III 1954 г.

Сколько тайн таит еще в себе это здание? Может с его темными страницами и связаны таинственные явления, которые часто служащие театра вынуждены наблюдать: странные звуки, непонятное исчезновение и появление предметов, необъяснимые температурные перепады. Людей охватывает страх, тревога. Может поэтому любят в театре постановки и гастроли спектаклей с мистическим уклоном. Вот такой странный след оставил на театре Тагиллаг.

Это был настоящий лагерь смерти.

Одно из крупных лагерных образований на территории Урала военного и послевоенного времени Тагиллаг НКВД — это десятки лагерных пунктов с ужасающими условиями труда и быта заключенных, страшные штрафные лагеря на Винновке и в Серебрянке, многочисленные массовые захоронения, тысячи никому не известных жертв голода, болезней, физического насилия; это судьбы русских, поляков, латышей, советских немцев, жителей среднеазиатских республик, военнопленных из спецлагерей № 153 и 245. В лагерях свирепствовал сыпной тиф, люди умирали от авитаминоза, цинги, дизентерии, замерзали от жуткого холода в землянках и бараках. Узники Тагиллага, несмотря на голод, холод, болезни, моральные и физические унижения, строили город и его промышленные объекты, восстанавливая страну. Вот лишь краткий перечень строек, где труд заключенных составлял от 50 до 100 %: НТМЗ мартеновские печи № 4 и 5, домна № 3, фасонно-литейный и прокатный цеха, блюминг; аглофабрика, Верхне-Выйская плотина, Северо-Лебяжинский карьер, клуб ВЖР, здание управления рудника; коксовые батареи № 3 и 4, цех ректификации и другие объекты коксохимпроизводства; цементный, шиферный и кирпичный заводы; гофмановские печи № 3 и 4 на огнеупорном заводе; улицы жилых домов в городе; танкодром и подъездные дороги на Уралвагонстрое; Черноисточинская плотина; вторая очередь Гороблагодатского рудника и многое другое.

И вот уже не стало Сталина, а заключенные остались, и рабский труд оказался востребован при строительстве драмтеатра, память о них постарались вообще вычеркнуть из нашей истории, а трудовые подвиги узников-рабов записали на счет комсомольцев и коммунистов, возвеличив и укрепив идеологические догмы тоталитарного режима.

Тагиллаг прекратил свое существование в 1953 г., но не ушел из города, оставив после себя «богатое наследие» — более десятка ИТЛ и множество спецкомендатур. Нижний Тагил стал мрачным символом всего тоталитарного режима — городом тюрем и лагерей, населенным людьми с раздавленным прошлым, лишенными будущего.

Начало похода

Группа туристов состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института (УПИ, Свердловск): пять студентов, три инженера-выпускника УПИ и инструктор Коуровской турбазы. Руководителем группы был студент 5-го курса УПИ турист Игорь Дятлов.

Игорь Дятлов

День рождения: 13.01.1936 года

Место рождения: Первоуральск, СССР

Дата смерти: 02.02.1959 года

Место смерти: Северный Урал, СССР

Первоначально в группу входило десять человек:

1. Игорь Алексеевич Дя́тлов (родился 13 января 1936 года), студент 5-го курса радиотехнического факультета;

2. Зинаида Алексеевна Колмого́рова (родилась 12 января 1937 года), студентка 5-го курса радиотехнического факультета;

3. Рустем Владимирович Слобо́дин (родился 11 января 1936 года), выпускник механического факультета (1958 г.), инженер комбината № 817 в Челябинске-40;

4. Юрий Николаевич Дороше́нко (родился 29 января 1938 года), студент 4-го курса радиотехнического факультета;

5. Георгий (Юрий) Алексеевич Кривони́щенко (родился 7 февраля 1935 года), выпускник строительного факультета (1957 г.), инженер комбината № 817 в Челябинске-40;

6. Николай Владимирович Тибо́-Бриньо́ль[6] (родился 5 июня 1935 года), выпускник строительного факультета (1958 г.), инженер;

7. Людмила Александровна Дуби́нина (родилась 12 мая 1938 года), студентка 4-го курса строительного факультета;

8. Семён (Александр) Алексеевич Золотарёв (родился 2 февраля 1921 года), инструктор Коуровской турбазы, выпускник Института физической культуры Белорусской ССР (1950 г.);

9. Александр Сергеевич Колева́тов (родился 16 ноября 1934 года), студент 4-го курса физико-технического факультета;

10. Юрий Ефимович Ю́дин (родился 19 июля 1937 года), студент 4-го курса инженерно-экономического факультета.

Юрий Юдин выбыл из группы из-за радикулита при выходе на активную часть маршрута (часть, преодолеваемая исключительно собственными силами), благодаря чему единственный из всей группы остался в живых.

Поход группы был приурочен к XXI съезду КПСС. За 16 дней участники похода должны были преодолеть на лыжах не менее 350 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на североуральские горы Отортен и Ойко-Чакур. Поход относился к 3-й (наивысшей) категории сложности (по действовавшей тогда классификации спортивных турпоходов, принятой в 1949 году).

23 января группа выехала на поезде из Свердловска в Серов, куда прибыла утром 24 января. Вечером того же дня группа выехала на поезде в Ивдель и около полуночи (ночью с 24 на 25 января) прибыла в город. Утром 25 января дятловцы на автобусе выехали в Вижай, где заночевали в гостинице.

Утром 26 января группа выехала на попутке (грузовике с открытым кузовом) в посёлок лесозаготовителей. Там 27 января они сложили рюкзаки на выделенную начальником лесучастка подводу, встали на лыжи и отправились в заброшенный посёлок 2-го Северного рудника, входивший ранее в систему ИвдельЛАГа.

В тот же день обнаружилось, что Юрий Юдин из-за боли в ноге (воспалился седалищный нерв) не может продолжать поход. Тем не менее, Юдин дошёл с группой до 2-го Северного, чтобы набрать камней для института.

Утром 28 января Юдин, попрощавшись с группой и отдав товарищам свою часть общего груза и личные тёплые вещи, вернулся назад с подводой.

Из дневника Зинаиды Колмогоровой: «…Дедушка Слава на своей лошади сегодня уходит, уходит и Юра Юдин. Взял несколько образцов. Я видела впервые эту породу после бурения. Здесь много халькопирита и пирита…»

Из дневника Люды Дубининой: «…Юрка Юдин сегодня уезжает обратно домой. Жаль, конечно, с ним расставаться, особенно нам с Зиной, но ничего не поделаешь…»

Активная часть похода

Первые дни похода по активной части маршрута прошли без каких-либо серьёзных происшествий. 28 января туристы, выйдя из 2-го Северного, продвигались на лыжах вдоль реки Лозьвы и заночевали на её берегу.

Из дневника Зинаиды Колмогоровой: «Вот прошли первые 30 мин. Конечно, рюкзак ничего, тяжеленький. Но идти можно. Первый день ведь всегда трудно…»

Из общего дневника группы Игоря Дятлова: «Сегодня первая наша ночь в палатке. Ребята возятся с печкой, пришивают полог из простыни. Кое-что сделав и кое-что не сделав, садимся ужинать. После ужина долго сидим у костра, поем задушевные песни…»

29 января был совершён переход от стоянки на берегу Лозьвы к стоянке на её притоке Ауспии по тропе манси.

Из общего дневника группы Игоря Дятлова: «Глубина снега в этом году значительно меньше, чем в прошлом. Часто приходится останавливаться и соскабливать мокрый снег с лыж, ибо встречаются еще такие незамерзшие места».

30 января группа продолжала продвигаться вдоль Ауспии по санно-оленьей тропе манси.

Резко похолодало: с -5°C до -17°C днем и -26°C вечером. Из общего дневника группы Игоря Дятлова: «Дневник пишется в пути, на морозе, на ходу… Сегодня — третья холодная ночевка на берегу Ауспии. Начинаем втягиваться. Печка — великое дело».

31 января дятловцы подошли к горе Холатчахль и попытались подняться по склону, но из-за сильного ветра были вынуждены вернуться назад к Ауспии и там заночевать.

«Идти сегодня особенно тяжело. След не видно, часто сбиваемся с него или идем ощупью… Таким образом проходим 1,5−2 км в час… Постепенно отделяемся от Ауспии, подъем непрерывный, но довольно плавный. И вот кончились ели, пошел редкий березняк. Мы вышли на границу леса».

Последняя запись в общем дневнике, сделанная вечером 31 января, гласит: «Спускаемся на юг — в долину Ауспии. Это, видимо, самое снегопадное место. Ветер небольшой по снегу 1,2−2 м толщиной. Усталые, измученные, принялись за устройство ночлега… Дров мало. Хилые сырые ели. Костер разводили на бревнах, неохота рыть яму. Ужинаем прямо в палатке. Тепло. Трудно представить подобный уют где-то на хребте, при пронзительном вое ветра, сотне километров от населенных пунктов…»

1 февраля группа, оборудовав в долине Ауспии лабаз (склад части вещей и продуктов, ненужных при восхождении на Отортен), около трех часов дня ушла по вчерашнему проторенному маршруту — через перевал в долину реки Лозьва, к ее четвертому притоку.

Однако, взяв на 500−600 метров левее, туристы вышли не к реке, а на склон горы Холатчахль, название которой в переводе с языка манси означает «Гора мертвецов». Ввиду скорого наступления темного времени суток группа решила обосноваться непосредственно на склоне. Здесь же были сделаны последние фотографии ребят, расчищающих место для палатки.

Гибель группы

12 февраля группа должна была дойти до конечной точки маршрута — посёлка Вижай, послать телеграмму в институтский спортклуб, а 15 февраля вернуться в Свердловск. Первым обеспокоенность выразил Юрий Блинов, руководитель группы туристов УПИ, которая подъезжала вместе с группой Дятлова от Свердловска до поселка Вижай и ушла оттуда на запад — к хребту Молебный Камень и горе Ишерим (1331). Также за судьбу родных стали волноваться сестра Саши Колеватова Римма, родители Дубининой и Слободина. Руководитель спортклуба УПИ Лев Семёнович Гордо и кафедры физвоспитания УПИ А. М. Вишневский ещё день-два ожидали возвращения группы, поскольку ранее случались задержки групп на маршруте по разным причинам. 16−17 февраля они связались с Вижаем, пытаясь установить, возвращалась ли группа из похода. Ответ был отрицательным.

Поисковые работы начались с уточнения маршрута, по которому отправилась группа Дятлова. Выяснилось, что маршрутную книжку Дятлов в спортклуб УПИ не сдавал, и никто точно не знает, какой маршрут выбрали туристы. Благодаря Римме Колеватовой, сестре пропавшего Александра Колеватова, маршрут был восстановлен и передан преподавателю военной кафедры УПИ полковнику Георгию Семёновичу Ортюкову. 19 февраля он отправился в Ивдель для организации там штаба поисковых работ.

24 февраля, в ходе опроса охотников-манси, выяснилось, что есть «свежие» остатки стоянки какой-то туристской группы в долине реки Ауспии. Штаб поисков полагал, что это следы группы Дятлова и двигалась она к Отортену не через верховья истоков Лозьвы (из чего исходили при начале поисков), а по долине реки Ауспии, правого притока Лозьвы. В верховье Ауспии, на её левом берегу спасатели обнаружили еле заметный лыжный след, сильно заметённый снегом, местами исчезающий. По данному следу провели разведку в нескольких направлениях: вниз и вверх по Ауспии и в сторону вершины Холатчахль. Борис Слобцов, его напарник Михаил Шаравин и охотник Иван Пашин выдвинулись в сторону перевала, через который лежал путь на Отортен. Вскоре, неожиданно для себя, они вышли к туристской палатке, которая находилась на склоне горы Холатчахль, примерно в 300 метрах от вершины. Палатка оказалась пустой и с разрезанной стенкой. Найденные в ней вещи и документы свидетельствовали — это была палатка тургруппы Дятлова.

Из протокола места обнаружения стоянки группы туристов тов. Дятлова Игоря 28 февраля 1959 года (Уголовное дело, т.1, л.2): «Место ночлега находится на Северо-Восточном склоне высоты 1079 в истоках реки Ауспии. Место ночлега находится в 300 м от вершины горы 1079 под уклоном горы 30°. Место ночлега представляет из себя площадку, выравненную от снега, на дне которой уложены 8 пар лыж. Палатка растянута на лыжных палках, закреплена верёвками, на дне палатки разостланы 9 рюкзаков с разными личными вещами участников группы, постланы сверху телогрейки, штормовки, в головах 9 пар ботинок, обнаружены также брюки мужские, также валенки три пары, также обнаружены тёплые меховые куртки, носки, шапка, лыжные шапочки, посуда, вёдра, печка, топоры, пила, одеяла, продукты: сухари в двух мешках, сгущённое молоко, сахар, концентраты, записные книжки, план маршрута и множество других мелких вещей и документов и фотоаппарат и принадлежности к фотоаппарату».

26 февраля, спускаясь по предполагаемым следам туристов, уходящим от палатки, в полутора километрах вниз от неё, в месте, где уже начинался лес, возле крупного кедра, были обнаружены тела Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Они лежали на некотором расстоянии друг от друга рядом с остатками небольшого костра, который ушёл в снег. Спасателей поразило то, что оба тела были раздеты до нижнего белья. Дорошенко лежал на животе. Под ним — разломанный на части сук дерева, на который, видимо, он упал. Кривонищенко лежал на спине. Вокруг тел были разбросаны всякие мелкие вещи. При этом было зафиксировано: у Дорошенко обожжена стопа и волосы на правом виске, у Кривонищенко — ожог левой голени 31×10 см и ожог левой ступни 10×4 см. На самом кедре, на высоте 4−5 метров, были обломаны ветки, часть из них лежали вокруг тел.

В 300 метрах от кедра вверх по склону в направлении палатки было найдено тело Игоря Дятлова. Он был слегка занесён снегом, полулежал на спине, головой в сторону палатки, приобняв рукой ствол берёзки. На Дятлове были лыжные брюки, кальсоны, свитер, ковбойка, меховая безрукавка. На правой ноге — носок шерстяной, на левой — хлопчатобумажный. На лице был ледяной нарост, означавший, что перед смертью он дышал в снег.

Вечером того же дня, примерно в 330 метрах от Дятлова, выше по склону, под слоем плотного снега в 10 см с помощью поисковой собаки было обнаружено тело Зины Колмогоровой. Она была тепло одета, но без обуви. На лице были признаки кровотечения из носа.

2 марта был найден лабаз тургруппы в лесу, который находился в 300 метрах от базового лагеря поисковиков и в 100 метрах от берега Ауспии.

Спустя несколько дней, 5 марта, в 180 метрах от места обнаружения тела Дятлова и 150 метрах от расположения тела Колмогоровой с помощью железных зондов под слоем снега 15−20 см был найден труп Рустема Слободина. Он был также довольно тепло одет, при этом на правой ноге был валенок, надетый на 4 пары носков (второй валенок был обнаружен в палатке). На лице был ледяной нарост и были признаки кровотечения из носа.

Расположение всех трёх тел, найденных на склоне, их позы указывали на то, что они погибали на обратном пути от кедра к палатке.

Поиски оставшихся туристов проходили в несколько этапов с февраля по май. При этом спасатели в первую очередь искали людей на склоне горы с помощью зондов. Также были исследованы перевал между вершинами 1079 и 880 и хребет в сторону Лозьвы, отрог от вершины 1079, долина продолжения 4-го истока Лозьвы и её продолжение от устья вдоль долины Лозьвы на 4−5 км. С конца апреля поисковики сосредоточили силы на исследовании оврага, располагавшегося ниже от кедра, и где толщина снежного покрова доходила до 3-х метров.

В первых числах мая снег начал интенсивно таять и позволил обнаружить предметы, которые и указали спасателям нужное направление розыска. Так, обнажились сорванные хвойные ветки и обрывки одежды, которые отчётливо вели в ложбину ручья, протекавшего примерно в 70 м от кедра и сильно занесённого снегом. Раскоп, проведённый в ложбине, позволил найти на глубине более 2,5 м настил из 14 стволов небольших пихт и одной берёзы длиной до 2 м. На настиле лежал лапник и несколько предметов одежды. По положению этих предметов на настиле обнажились четыре пятна, выполненные как «посадочные места» для четырёх человек.

4 мая в 75 метрах от костровища, где были найдены первые тела, под четырёхметровым слоем снега, в русле уже начавшего таять ручья, ниже и чуть в стороне от настила, при дальнейшей расчистке ложбины, были найдены оставшиеся туристы. Сначала нашли Людмилу Дубинину — она застыла, стоя на коленях лицом в склон у водопада ручья. Остальные трое нашлись немного ниже. Колеватов и Золотарёв лежали в обнимку «грудь к спине» у кромки ручья, видимо, согревая друг друга до конца. Тибо-Бриньоль находился ниже всех, в воде ручья.

На трупах, а также в нескольких метрах от них обнаружена одежда Кривонищенко и Дорошенко — брюки, свитера. Вся одежда имела следы ровных разрезов, так как снималась уже с трупов Кривонищенко и Дорошенко. Погибшие Тибо-Бриньоль и Золотарёв обнаружены хорошо одетыми, хуже одета Дубинина — её куртка из искусственного меха и шапочка оказались на Золотарёве, разутая нога Дубининой завёрнута в шерстяные брюки Кривонищенко. Около трупов обнаружен нож Кривонищенко, которым срезались у костров молодые пихты. Хотя тела имели признаки разложения, при осмотре на месте гибели видимых повреждений не обнаружили. Только у Колеватова были следы ожогов на руках и рукавах.

После этого тела были переправлены на судмедэкспертизу в Ивдель, а поиски свёрнуты.

Существует множество версия произошедшего, которые можно разделись на 4 группы: стихийные (на палатку сошла лавина, палатка обвалилась под тяжестью нападавшего снега, нападавший на палатку снег затруднил дыхание туристов, что заставило их покинуть палатку и т. п., воздействие образовавшегося в горах инфразвука, шаровая молния, сюда также можно отнести версии с нападением диких животных и случайное отравление), криминальные (нападение манси, беглых зэков, спецслужб, военных, иностранных диверсантов, нелегальных золотодобытчиков, а также ссора между туристами) и техногенные (испытания секретного оружия (например, вакуумной бомбы), наезд на палатку аэросаней или другой техники и проч.) и, наконец, фантастические (злые духи гор, НЛО, снежный человек, воздушные электроразрядные взрывы осколков кометы, тороидальный смерч и проч).

Официтальная версия гласила: «Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной их гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую люди были не в состоянии».

Спецорганы предлагали родным погибших похоронить их в ближайшем к перевалу поселке, но те настояли, чтобы тела привезли домой. Первые похороны прошли 9 марта 1959 года при большом скоплении народа. По свидетельству очевидцев, лица и кожа погибших ребят имели багрово-синюшный оттенок. Тела четверых студентов (Дятлова, Слободина, Дорошенко, Колмогоровой) были захоронены в Свердловске на Михайловском кладбище. Кривонищенко был похоронен родителями на Ивановском кладбище Свердловска. Похороны туристов, найденных в начале мая, состоялись 12 мая 1959 года. Троих из них — Дубинину, Колеватова и Тибо-Бриньоля — похоронили рядом с могилами их товарищей по группе на Михайловском кладбище. Золотарёв был похоронен на Ивановском кладбище, рядом с могилой Кривонищенко. Все четверо были похоронены в закрытых гробах. В начале 1960-х на месте гибели туристов установили мемориальную доску с их именами и надписью «Их было девять». На каменном останце на перевале Дятлова экспедицией 1963 года установлена мемориальная доска в память «дятловцам», затем в 1989 году там установлена ещё одна мемориальная доска. Летом 2012 года на останце были закреплены 3 пластины с изображением страниц журнала «Уральский следопыт» с публикациями о «дятловцах».

http://diletant.ru/excursions/23700955/

12 ноября 2018 года в миасских группах «Инцидент Миасс» и «Свободный Миасс» соцсети ВКонтакте появились фото, сделанные в городе на закате.

12 ноября 2018 года в миасских группах «Инцидент Миасс» и «Свободный Миасс» соцсети ВКонтакте появились фото, сделанные в городе на закате.

Самое таинственное место Екатеринбурга — Одно из самых загадочных, мест Екатеринбурга — Вознесенская горка, на ней расположен Харитоновский парк. Мистика, мрачные слухи, таинственные клады и нечистая сила — не полный список молвы о нём.

Самое таинственное место Екатеринбурга — Одно из самых загадочных, мест Екатеринбурга — Вознесенская горка, на ней расположен Харитоновский парк. Мистика, мрачные слухи, таинственные клады и нечистая сила — не полный список молвы о нём.  Деревня Плакли, известная также как «деревня 12 призраков», находится в графстве Кент. Старинные местные легенды утверждают, что в этом районе обитает не менее дюжины призраков, которые время от времени напоминают о своём существовании. Странно и то, что бестелесно скитаются по округе далеко не все погибшие, а лишь избранные по непонятным критериям.

Деревня Плакли, известная также как «деревня 12 призраков», находится в графстве Кент. Старинные местные легенды утверждают, что в этом районе обитает не менее дюжины призраков, которые время от времени напоминают о своём существовании. Странно и то, что бестелесно скитаются по округе далеко не все погибшие, а лишь избранные по непонятным критериям.  Более 50 лет назад в нашей стране создали боевую машину, которая проходила сквозь гранит как сквозь масло. «Боевой крот» спокойно вгрызался в скалы и уходил в их глубину с небывалой для проходческих машин скоростью. Однако во время очередных испытаний в 1964 году машина, проникшая в Уральские горы под Нижним Тагилом на расстояние в 10 км, по неизвестным причинам взорвалась.

Более 50 лет назад в нашей стране создали боевую машину, которая проходила сквозь гранит как сквозь масло. «Боевой крот» спокойно вгрызался в скалы и уходил в их глубину с небывалой для проходческих машин скоростью. Однако во время очередных испытаний в 1964 году машина, проникшая в Уральские горы под Нижним Тагилом на расстояние в 10 км, по неизвестным причинам взорвалась.

Румынский лес Хойя-Бачу известен как паранормальная зона. Местные жители и некоторые ученые, по их словам, наблюдали здесь неопознанные летающие объекты, слышали голоса, видели неясные фигуры и очертания. Люди прозвали лес Бермудским треугольником и стараются его избегать, а те, кто все же посещает, жалуются на головные боли, головокружения, тошноту и другие недомогания.

Румынский лес Хойя-Бачу известен как паранормальная зона. Местные жители и некоторые ученые, по их словам, наблюдали здесь неопознанные летающие объекты, слышали голоса, видели неясные фигуры и очертания. Люди прозвали лес Бермудским треугольником и стараются его избегать, а те, кто все же посещает, жалуются на головные боли, головокружения, тошноту и другие недомогания. В Японии есть зловещее место — Аокигахара. Это густой лес у подножья горы Фудзи на острове Хонсю, который более полувека пользуется популярностью у местных самоубийц. С 1970 года полиция занимается регулярными поисками тел в Аокигахаре и ежегодно находит от 70 до 100 трупов. Наиболее распространенные способы ухода из жизни в лесу — повешение или отравление медикаментозными препаратами. Разумеется, власти и социальные организации пытаются прервать традицию и предотвратить новые смерти. На входе весит табличка: «Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей» — и указан телефон службы доверия. Однако самоубийства пока не перестают быть популярны в Японии: в 2014 году было зарегистрировано 25 374 случаев суицида (в 2003 их было 34 427). Аокигахара занимает второе по популярности место в мире для прощания с жизнью после моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и, если бы не снующие туда-сюда туристы, возможно, побило бы этот скорбный рекорд. О лесе самоубийц написаны книги, сняты фильмы, спеты песни, которые романтизируют и популяризируют это место. Например, в книге японского писателя Ватару Цуруми «Полное руководство по самоубийству» Аокигахара рекламируется как лучшее место, чтобы умереть, — и ее иногда находят рядом с телами.

В Японии есть зловещее место — Аокигахара. Это густой лес у подножья горы Фудзи на острове Хонсю, который более полувека пользуется популярностью у местных самоубийц. С 1970 года полиция занимается регулярными поисками тел в Аокигахаре и ежегодно находит от 70 до 100 трупов. Наиболее распространенные способы ухода из жизни в лесу — повешение или отравление медикаментозными препаратами. Разумеется, власти и социальные организации пытаются прервать традицию и предотвратить новые смерти. На входе весит табличка: «Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей» — и указан телефон службы доверия. Однако самоубийства пока не перестают быть популярны в Японии: в 2014 году было зарегистрировано 25 374 случаев суицида (в 2003 их было 34 427). Аокигахара занимает второе по популярности место в мире для прощания с жизнью после моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско и, если бы не снующие туда-сюда туристы, возможно, побило бы этот скорбный рекорд. О лесе самоубийц написаны книги, сняты фильмы, спеты песни, которые романтизируют и популяризируют это место. Например, в книге японского писателя Ватару Цуруми «Полное руководство по самоубийству» Аокигахара рекламируется как лучшее место, чтобы умереть, — и ее иногда находят рядом с телами. На берегу Оки недалеко от села Тырново в Рязанской области растет так называемый Пьяный лес — это прямоугольник криворастущих хвойных деревьев. Любопытно, что изогнулись и переплелись в этом месте только хвойные деревья, а лиственные стоят прямые, как обычно. Исследователи и ученые неоднократно пытались разгадать загадку Пьяного леса и сошлись во мнении, что имеет место геомагнитная аномалия.

На берегу Оки недалеко от села Тырново в Рязанской области растет так называемый Пьяный лес — это прямоугольник криворастущих хвойных деревьев. Любопытно, что изогнулись и переплелись в этом месте только хвойные деревья, а лиственные стоят прямые, как обычно. Исследователи и ученые неоднократно пытались разгадать загадку Пьяного леса и сошлись во мнении, что имеет место геомагнитная аномалия. Нижнетагильский театр драмы имени Д. Мамина-Сибиряка — один из четырёх театров города, самый большой, красивый и старейший театр Нижнего Тагила.

Нижнетагильский театр драмы имени Д. Мамина-Сибиряка — один из четырёх театров города, самый большой, красивый и старейший театр Нижнего Тагила.