Архив метки: краеведение

27 сентября 2017

или «Приключения Леньки и его друзей» Олег Коряков, 1949 год.

Читать далее »

13 марта 2017

Про заводчиков Демидовых на Урале знают все, а вот про южно-уральский металлургический комплекс Твердышевых-Мясниковых знают только краеведы, хотя это вторая по величине промышленная империя на Урале по своим масштабам сравнима только с владениями Демидовых, и созданная в более благоприятных экономических, военных и социальных условиях.

Про заводчиков Демидовых на Урале знают все, а вот про южно-уральский металлургический комплекс Твердышевых-Мясниковых знают только краеведы, хотя это вторая по величине промышленная империя на Урале по своим масштабам сравнима только с владениями Демидовых, и созданная в более благоприятных экономических, военных и социальных условиях.

Читать далее »

17 января 2017

По наставлению императора Петра Алексеевича были выписаны из Силезии два овчара и направлены в город Ярославль для обучения мастерству овцеводства русских людей.

Читать далее »

11 августа 2016

Охота – одно из самых страстных увлечений людей на протяжении многих веков. В древней Руси право свободного пользования охотничьими угодьями принадлежало всем.

Охота – одно из самых страстных увлечений людей на протяжении многих веков. В древней Руси право свободного пользования охотничьими угодьями принадлежало всем.

Читать далее »

8 августа 2016

Этот краснокирпичный особняк в г.Бийске, как мне кажется, очень похож на особняк Варвинских, о котором я уже писала.

Этот краснокирпичный особняк в г.Бийске, как мне кажется, очень похож на особняк Варвинских, о котором я уже писала.

Читать далее »

25 июля 2016

Бийск старинный сибирский город. Бийская крепость была основана царем Петром в 1708 году, чтобы Телеуцкие князья и Джунгарские ханы не тревожили российских границ.

Бийск старинный сибирский город. Бийская крепость была основана царем Петром в 1708 году, чтобы Телеуцкие князья и Джунгарские ханы не тревожили российских границ.

Читать далее »

5 июля 2016

Очень часто, работая с архивными материалами, наталкиваешься на массу интересных фактов и неизвестных доселе подробностей о тех или иных старых зданиях Челябинска. Часть их еще сохранилась до нашего времени, а часть (подавляющая) утрачена безвозвратно. Сегодня речь пойдет о неприметном домике, стоявшем еще совсем недавно под № 77 на ул. Труда. Наверное, многие запомнили его уже в таком виде, за высоким забором.

Очень часто, работая с архивными материалами, наталкиваешься на массу интересных фактов и неизвестных доселе подробностей о тех или иных старых зданиях Челябинска. Часть их еще сохранилась до нашего времени, а часть (подавляющая) утрачена безвозвратно. Сегодня речь пойдет о неприметном домике, стоявшем еще совсем недавно под № 77 на ул. Труда. Наверное, многие запомнили его уже в таком виде, за высоким забором.

К сожалению, более или менее детальных фотографий здания пока обнаружить не удалось, оно присутствует лишь на нескольких снимках с общими видами этой части ул. Труда.

Еще в нашем распоряжении есть фото одного из его оконных наличников, сделанное в июле 2007 года.

С правой стороны от этого дома до 1980-х годов стоял так называемый «дом Семеиных» (ул. Труда, № 77а), долгое время считавшийся старейшим зданием в городе, при этом разные авторы утверждали, якобы построили его еще первопоселенцы Челябинской крепости. Однако в 1985 году краевед И. В. Дегтярев опубликовал статью, в которой выразил сомнение в достоверности этих сведений. Вот что он писал: «Документально устанавливается, что дом построен жителем Челябинска казаком Степаном Яковлевичем Костыгиным в середине XIX века (в период с 1848 по 1860 годы). После смерти Костыгина дом достался по наследству его дочери Александре Степановне, находившейся замужем за Василием Андреевичем Семеиным. С этого времени дом стал именоваться «домом Семеиных».

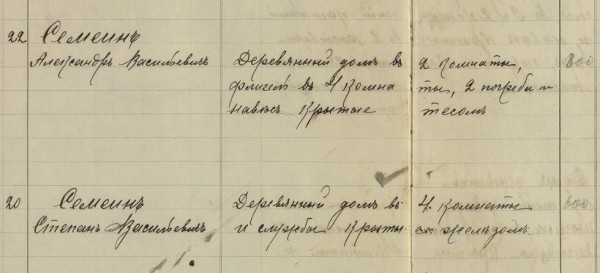

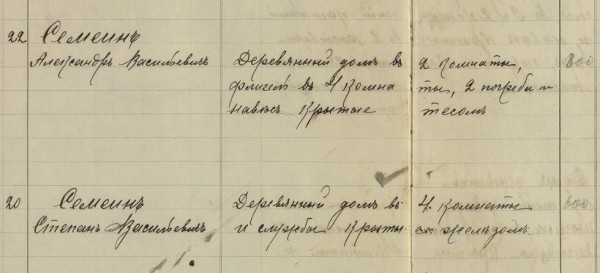

В документах за 1873 год это здание записано уже за вдовой мещанина Василия Семеина Александрой Степановной. В 1880-х годах имение стали учитывать уже за ее наследниками. Так, в оценочной ведомости недвижимого имущества Челябинска 1889 года указаны имена наследников — это братья Александр и Степан Васильевичи Семеины.

Уже в 90-х годах XIX века в налоговых документах начинает числиться и второй дом — очевидно, повзрослевшие братья обзавелись семьями и стали жить обособленно. За Александром в этот период записан деревянный дом в две комнаты (тот, что позже стоял под № 77а по ул. Труда), а за Степаном — в одну. В раскладочной ведомости 1908 года за Степаном Васильевичем по-прежнему числится этот дом в одну комнату, а уже в 1911 году вместо него записан «деревянный дом в четыре комнаты и службы, крытые железом».

Очевидно, между 1908 и 1911 годами вместо этого дома было построено новое, более просторное, здание, имевшее, плюс ко всему, еще и крышу из достаточно дорогостоящего листового железа. Благодаря сохранившимся в архиве документам время постройки нового дома удалось установить более точно. В одном из дел нашлись сведения о том, что 23 июня 1910 года братьям Степану и Александру Семеиным было выдано разрешение на постройку в 35-м плановом квартале по Сибирской улице деревянного дома площадью 24 квадратных сажени и холодных служб площадью шесть квадратных сажен. Поскольку в раскладочной ведомости 1911 года этот дом уже учтен, то, скорее всего, построен он был либо во второй половине 1910, либо в самом начале 1911 года. Стало быть, в прошлом или этом году здание могло бы справить свое 105-летие, но до этой солидной даты ему «дожить» не удалось — в июне 2014 года его разрушили…

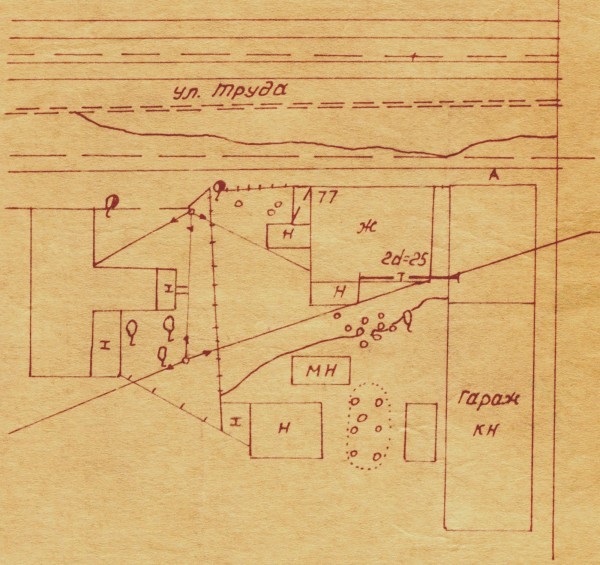

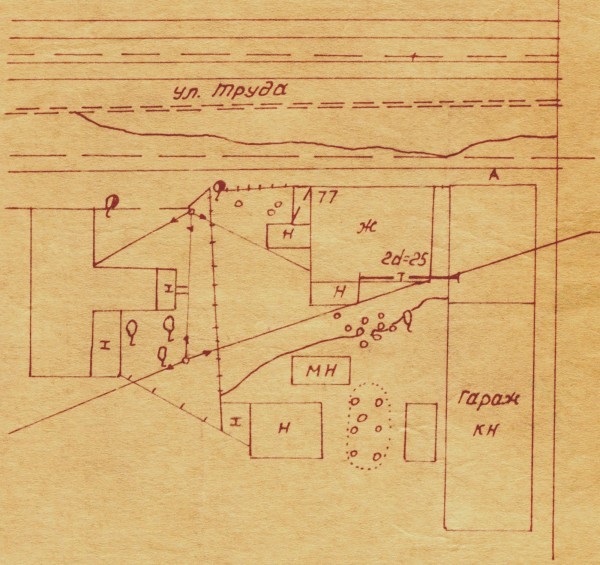

Однако история вместе со сносом дома не заканчивается. Некоторое время назад автору посчастливилось познакомиться с одним из последних жильцов дома, проживавшим в нем с 1996 по 2002 год. Собеседник рассказал, что здание было жилым примерно до 2008 года, после чего землю выкупила какая-то фирма и дом расселили, закрыв фасад забором из профнастила. Также он отметил, что дом был очень просторным, в нем было четыре жилых комнаты, печка-голландка с чугунной дверцей, старинная мебель — часть этих предметов можно увидеть сегодня в этнографической экспозиции Челябинского госуниверситета. Сохранился и выполненный в 1960-х годах проектно-сметной конторой «Челябоблжилкоммунпроект» чертеж подвода системы отопления к этому зданию, где помещена интересная выкопировка из генплана города (масштаб 1:500) и план самого дома (масштаб 1:100).

Не менее занимателен и тот факт, что до последнего времени здание продолжало оставаться в собственности семьи Семеиных — Игоря Сергеевича и Валентины Ивановны — потомков тех самых Семеиных, которым этот участок принадлежал еще во второй половине XIX века! Также рассказчик поведал (сам он человек, неравнодушный к предметам старины), что перед тем, как уехать с этого адреса, он тщательно обследовал подвалы здания и прилегающий к дому земельный участок. В одной из ниш подвала им был найден старинный фарфоровый сервиз, а участок оказался в буквальном смысле «усеян» осколками старинной посуды, фрагментами дореволюционных бутылок от крепких и слабоалкогольных напитков. Здесь же, на участке около дома, им была собрана и целая «коллекция» пробок от этих самых бутылок с различными клеймами: пивоваренных заводов Карла Венцеля, Видинеева, Гребеньковой, Жигулевского завода, завода искусственных минеральных вод Григорьева и пр. Вот осколок одной из найденных там пивных бутылок троицкого пивзавода Зуккера и лишь малая часть этих пробок.

А буквально месяц назад случилась и еще одна уникальная находка, связанная с именем одного из владельцев этого дома: на рынке в районе ЧТЗ появилась в продаже латунная пороховница, на лицевой стороне которой было выгравировано изображение охотничьего ружья и сделана надпись: «С. Семеинъ». Обнаружил артефакт бывший жилец здания, припомнивший, что в конце 1990-х годов именно эту вещь он видел в руках у хозяина дома (Игоря Сергеевича Семеина), который рассказывал ему, что до революции она принадлежала его деду, Степану Васильевичу Семеину (первому владельцу здания), который увлекался охотой.

Вот так история снесенного два года назад, казалось бы, неприметного на первый взгляд, дома, приобрела неожиданное продолжение.

http://yuvlatyshev.livejournal.com/

1 июля 2016

Вообще, целина на Южном Урале осваивалась трижды. Первыми целинниками по праву можно считать казаков, заселявших юг нынешней Челябинской области в 19 веке. Именно они вонзали свои сабаны в нетронутую землю. Второй волной расширения пашни стало переселение в наши края крестьян из малоземельных районов Украины и Центральной России, что случилось в 20-ых годах 20-го века. И, наконец, самый грандиозный этап освоения южноуральской степи произошел в 50-ых годах прошлого века. Конечно, основными зонами освоения целины стали районы северного Казахстана, но целинные поселки появились и на Южном Урале. Одним из них стало село Светлое в Чесменском районе. Его основателями стали комсомольцы города Аши, которые ровно 60 лет назад на берегу озера Светлое заложили одноименный поселок. Именно ашинцы составили костяк трудового коллектива нового целинного совхоза-гиганта, который получил имя Максима Горького. Освоение целины привело к трехкратному увеличению пахотного клина в районе, численность населения возросла на четверть. А кроме этого новый населенный пункт стал эталоном благоустройства. Именно в Светлом появился первый в районе водопровод. В Чесме и по сею пору нет централизованной канализации, а в Светлом она есть. В селе строились невиданные до той поры социальные объекты — шикарный Дворец культуры, который и сейчас впечатляет, медсанчасть, укомплектованная лучше, чем больница в райцентре.

Вообще, целина на Южном Урале осваивалась трижды. Первыми целинниками по праву можно считать казаков, заселявших юг нынешней Челябинской области в 19 веке. Именно они вонзали свои сабаны в нетронутую землю. Второй волной расширения пашни стало переселение в наши края крестьян из малоземельных районов Украины и Центральной России, что случилось в 20-ых годах 20-го века. И, наконец, самый грандиозный этап освоения южноуральской степи произошел в 50-ых годах прошлого века. Конечно, основными зонами освоения целины стали районы северного Казахстана, но целинные поселки появились и на Южном Урале. Одним из них стало село Светлое в Чесменском районе. Его основателями стали комсомольцы города Аши, которые ровно 60 лет назад на берегу озера Светлое заложили одноименный поселок. Именно ашинцы составили костяк трудового коллектива нового целинного совхоза-гиганта, который получил имя Максима Горького. Освоение целины привело к трехкратному увеличению пахотного клина в районе, численность населения возросла на четверть. А кроме этого новый населенный пункт стал эталоном благоустройства. Именно в Светлом появился первый в районе водопровод. В Чесме и по сею пору нет централизованной канализации, а в Светлом она есть. В селе строились невиданные до той поры социальные объекты — шикарный Дворец культуры, который и сейчас впечатляет, медсанчасть, укомплектованная лучше, чем больница в райцентре.

Сегодня, увы, Светлое утратило свой неповторимый облик. Многое пришло в упадок. Но, как напоминание о былом величии села и самоотверженности его жителей, стоит на въезде величественный памятник первоцелинникам. Кстати, этот монумент является единственным памятникам покорителям целины в Челябинской области.

4 июня 2016

«Русский архив» — ежемесячный историко-литературный журнал, издававшийся в Москве с 1863 по 1917 год. Создателем и продолжительные годы редактором журнала был П. И. Бартенев – историк, археограф, библиограф. Этот журнал называли «живой картиной былого», поскольку он содержал преимущественно публикации неизданных мемуарных, эпистолярных, литературно-художественных и ведомственных документальных материалов, освещавших культурную и политическую историю России в XVIII и XIX вв. По числу опубликованных источников «Русский архив» стоит на первом месте среди русских исторических журналов.

«Русский архив» — ежемесячный историко-литературный журнал, издававшийся в Москве с 1863 по 1917 год. Создателем и продолжительные годы редактором журнала был П. И. Бартенев – историк, археограф, библиограф. Этот журнал называли «живой картиной былого», поскольку он содержал преимущественно публикации неизданных мемуарных, эпистолярных, литературно-художественных и ведомственных документальных материалов, освещавших культурную и политическую историю России в XVIII и XIX вв. По числу опубликованных источников «Русский архив» стоит на первом месте среди русских исторических журналов.

В течение полувека П. И. Бартенев издавал журнал, сумел много написать, опубликовать, открыть множество неизвестных источников. Служба П. И. Бартенева в Архиве министерства иностранных дел, поездки заграницу, работа в Чертковской библиотеке позволили редактору познакомиться с разнообразными материалами по истории России. Интересен факт, что именно П. И. Бартенев подбирал исторический материал для романа «Война и мир».

Когда известный граф М. С. Воронцов пригласил П. И. Бартенева издать семейный архив Воронцовых, историк познакомился с его женой, Елизаветой Ксаверьевной, услышал от нее много интересных рассказов о Пушкине. Впоследствии в разных журналах, в том числе и в «Русском архиве» были опубликованы статьи П. И. Бартенева, посвященные Пушкину, которые легли в основу будущих исследований пушкинистов, биографов, краеведов, изучавших его творчество. На страницах журнала были опубликованы произведения русских писателей и поэтов: В. А. Жуковского М. Ю. Лермонтова, Н. М. Карамзина, Н. В. Гоголя. Среди редких исторических документов в «Русском архиве» были опубликованы материалы об Отечественной войне 1812 года (1890), записки и письма декабристов (во многих книжках «Русского архива» различных годов).

Теперь все архивы журнала выложены в интернет

16 апреля 2016

Сегодня ребята из общественного движения «Соцгород» решили немного очистить участок старой набережной между домами №86 и №88 по ул. Труда. Об этой набержной в chelchel писали неоднократно. В частности, gayaz_samigulov отмечал, что укрепление берега реки Миасс каменной набержной в районе нынешнего Кировского моста началось ещё в 1814-1815 гг. Почему-то я был уверен, что дальнейшее укрепление правого берега от филармонии до ул. Свободы производилось в основном в конце XIX века. Однако gayaz_samigulov на мой вопрос о времени сооружения набережной на этом участке ответил, что «с 1820-х годов начали и понемногу увеличивали протяженность». Это означает ещё большую ценность сохранившихся кусочков старой набережной.

Сегодня ребята из общественного движения «Соцгород» решили немного очистить участок старой набережной между домами №86 и №88 по ул. Труда. Об этой набержной в chelchel писали неоднократно. В частности, gayaz_samigulov отмечал, что укрепление берега реки Миасс каменной набержной в районе нынешнего Кировского моста началось ещё в 1814-1815 гг. Почему-то я был уверен, что дальнейшее укрепление правого берега от филармонии до ул. Свободы производилось в основном в конце XIX века. Однако gayaz_samigulov на мой вопрос о времени сооружения набережной на этом участке ответил, что «с 1820-х годов начали и понемногу увеличивали протяженность». Это означает ещё большую ценность сохранившихся кусочков старой набережной.

Один из жителей Челябинска, живший когда-то на ул. Труда, уже несколько лет очищает старый колодец

Сегодня было обнаружено, что вода в этот колодец попадает через две деревянные трубы. Это родник? Откуда он взялся? Известны были родники в районе улц Пушкина и Свободы. Недаром, улицу Свободы раьше называли Ключевской. Но это в двух кварталах восточнее этого колодца.

Когда появился этот колодец — трудно сказать.

Ближе к реке напротив колодца каменная стенка.

На фотографии 1963 г. уже есть эта стенка, а за ней колодец.

Однако на фотографии начала ХХ века нет никаких признаков колодца или родника. Улица Большая (ныне ул. Цвиллинга) выходит прямо к реке.

В настоящее время участок бывшей улицы Большой от ул. Труда до реки завален мусором и огорожен заборами.

Можно предположить, что этот колодец сооружён в период 1920-1950-х гг.

http://yuvlatyshev.livejournal.com/

Юрий Латышев 16 апреля 2016

Про заводчиков Демидовых на Урале знают все, а вот про южно-уральский металлургический комплекс Твердышевых-Мясниковых знают только краеведы, хотя это вторая по величине промышленная империя на Урале по своим масштабам сравнима только с владениями Демидовых, и созданная в более благоприятных экономических, военных и социальных условиях.

Про заводчиков Демидовых на Урале знают все, а вот про южно-уральский металлургический комплекс Твердышевых-Мясниковых знают только краеведы, хотя это вторая по величине промышленная империя на Урале по своим масштабам сравнима только с владениями Демидовых, и созданная в более благоприятных экономических, военных и социальных условиях.

Охота – одно из самых страстных увлечений людей на протяжении многих веков. В древней Руси право свободного пользования охотничьими угодьями принадлежало всем.

Охота – одно из самых страстных увлечений людей на протяжении многих веков. В древней Руси право свободного пользования охотничьими угодьями принадлежало всем.  Этот краснокирпичный особняк в г.Бийске, как мне кажется, очень похож на особняк Варвинских, о котором я уже писала.

Этот краснокирпичный особняк в г.Бийске, как мне кажется, очень похож на особняк Варвинских, о котором я уже писала.  Бийск старинный сибирский город. Бийская крепость была основана царем Петром в 1708 году, чтобы Телеуцкие князья и Джунгарские ханы не тревожили российских границ.

Бийск старинный сибирский город. Бийская крепость была основана царем Петром в 1708 году, чтобы Телеуцкие князья и Джунгарские ханы не тревожили российских границ.  Очень часто, работая с архивными материалами, наталкиваешься на массу интересных фактов и неизвестных доселе подробностей о тех или иных старых зданиях Челябинска. Часть их еще сохранилась до нашего времени, а часть (подавляющая) утрачена безвозвратно. Сегодня речь пойдет о неприметном домике, стоявшем еще совсем недавно под № 77 на ул. Труда. Наверное, многие запомнили его уже в таком виде, за высоким забором.

Очень часто, работая с архивными материалами, наталкиваешься на массу интересных фактов и неизвестных доселе подробностей о тех или иных старых зданиях Челябинска. Часть их еще сохранилась до нашего времени, а часть (подавляющая) утрачена безвозвратно. Сегодня речь пойдет о неприметном домике, стоявшем еще совсем недавно под № 77 на ул. Труда. Наверное, многие запомнили его уже в таком виде, за высоким забором.

Вообще, целина на Южном Урале осваивалась трижды. Первыми целинниками по праву можно считать казаков, заселявших юг нынешней Челябинской области в 19 веке. Именно они вонзали свои сабаны в нетронутую землю. Второй волной расширения пашни стало переселение в наши края крестьян из малоземельных районов Украины и Центральной России, что случилось в 20-ых годах 20-го века. И, наконец, самый грандиозный этап освоения южноуральской степи произошел в 50-ых годах прошлого века. Конечно, основными зонами освоения целины стали районы северного Казахстана, но целинные поселки появились и на Южном Урале. Одним из них стало село Светлое в Чесменском районе. Его основателями стали комсомольцы города Аши, которые ровно 60 лет назад на берегу озера Светлое заложили одноименный поселок. Именно ашинцы составили костяк трудового коллектива нового целинного совхоза-гиганта, который получил имя Максима Горького. Освоение целины привело к трехкратному увеличению пахотного клина в районе, численность населения возросла на четверть. А кроме этого новый населенный пункт стал эталоном благоустройства. Именно в Светлом появился первый в районе водопровод. В Чесме и по сею пору нет централизованной канализации, а в Светлом она есть. В селе строились невиданные до той поры социальные объекты — шикарный Дворец культуры, который и сейчас впечатляет, медсанчасть, укомплектованная лучше, чем больница в райцентре.

Вообще, целина на Южном Урале осваивалась трижды. Первыми целинниками по праву можно считать казаков, заселявших юг нынешней Челябинской области в 19 веке. Именно они вонзали свои сабаны в нетронутую землю. Второй волной расширения пашни стало переселение в наши края крестьян из малоземельных районов Украины и Центральной России, что случилось в 20-ых годах 20-го века. И, наконец, самый грандиозный этап освоения южноуральской степи произошел в 50-ых годах прошлого века. Конечно, основными зонами освоения целины стали районы северного Казахстана, но целинные поселки появились и на Южном Урале. Одним из них стало село Светлое в Чесменском районе. Его основателями стали комсомольцы города Аши, которые ровно 60 лет назад на берегу озера Светлое заложили одноименный поселок. Именно ашинцы составили костяк трудового коллектива нового целинного совхоза-гиганта, который получил имя Максима Горького. Освоение целины привело к трехкратному увеличению пахотного клина в районе, численность населения возросла на четверть. А кроме этого новый населенный пункт стал эталоном благоустройства. Именно в Светлом появился первый в районе водопровод. В Чесме и по сею пору нет централизованной канализации, а в Светлом она есть. В селе строились невиданные до той поры социальные объекты — шикарный Дворец культуры, который и сейчас впечатляет, медсанчасть, укомплектованная лучше, чем больница в райцентре.

«Русский архив» — ежемесячный историко-литературный журнал, издававшийся в Москве с 1863 по 1917 год. Создателем и продолжительные годы редактором журнала был П. И. Бартенев – историк, археограф, библиограф. Этот журнал называли «живой картиной былого», поскольку он содержал преимущественно публикации неизданных мемуарных, эпистолярных, литературно-художественных и ведомственных документальных материалов, освещавших культурную и политическую историю России в XVIII и XIX вв. По числу опубликованных источников «Русский архив» стоит на первом месте среди русских исторических журналов.

«Русский архив» — ежемесячный историко-литературный журнал, издававшийся в Москве с 1863 по 1917 год. Создателем и продолжительные годы редактором журнала был П. И. Бартенев – историк, археограф, библиограф. Этот журнал называли «живой картиной былого», поскольку он содержал преимущественно публикации неизданных мемуарных, эпистолярных, литературно-художественных и ведомственных документальных материалов, освещавших культурную и политическую историю России в XVIII и XIX вв. По числу опубликованных источников «Русский архив» стоит на первом месте среди русских исторических журналов.  Сегодня ребята из общественного движения «Соцгород» решили немного очистить участок старой набережной между домами №86 и №88 по ул. Труда. Об этой набержной в chelchel писали неоднократно. В частности,

Сегодня ребята из общественного движения «Соцгород» решили немного очистить участок старой набережной между домами №86 и №88 по ул. Труда. Об этой набержной в chelchel писали неоднократно. В частности,